三纲五常是谁何时提出的

西汉董仲舒提出

三纲五常,封建礼教所提倡的人与人之间的道德标准。三纲指父为子纲、君为臣纲、夫为妻纲。五常传说不一,通常指仁、义、礼、智、信。简称纲常。

三纲五常来源于西汉董仲舒的《春秋繁露》一书。三纲理论体现了法家的君本位思想,最早见于《韩非子·忠孝篇》。韩非子在此篇中称:“臣事君,子事父,妻事夫,三者顺则天下治,三者逆则天下乱。此天下之常道也。”

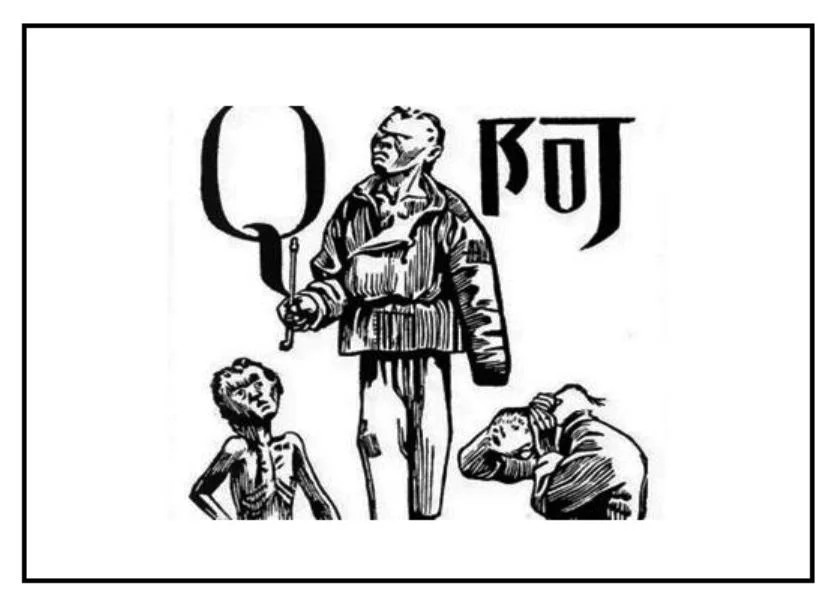

三纲五常之说,起于董仲舒,完成于朱熹。但是董仲舒没有将“三纲”和“五常”并提连称,到朱熹时代经常将两者连用,并且把“三纲五常”进一步“曲解”,高贵贵贱、上下尊卑等内涵强调的愈演愈烈,甚至到后来出现“君让臣死,臣不得不死;父让子亡,子不得不亡”等恶劣情形。

理解“三纲五常“

“三纲五常”受历史和时代的局限,不可能是尽善尽美,更不能十全十美,必然存在着历史的烙印和一定的负面效应。我们可以客观的实事求是的用历史唯物主义和现实唯物主义来分析和认识。“三纲五常”所蕴涵的负面问题如:“三纲”(君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲)”的理念里似乎还存在着一定的强权、专制意识,缺乏所谓民主、自由精神。“五常”尽管是古代做人做事的基本道德规范,但在现代人的行为约束力上似乎显得非常苍白无力。约束现代人的行为规范是社会主义核心价值观,以及规范和约束人的行为的法律和道德,仅从道德层面的“三纲五常”去管理社会、治理国家还是不够的,还必须有强有力的法律。

其实道德是心中的法律,法律则是规范了的道德。对现代人来说,讲究的是创新社会治理,坚持发展这个硬道理,如果陈旧的条条框框太多似乎又变成了束缚人民的精神枷锁。“三纲五常”在古代是治国育人方面的好教材,但是从另一个层面来讲,在某种意义上似乎又存在着封建制下对思想的禁锢和是对人性压抑的消极因素。